Langfristige Wetterprognose für Winter 2025/2026 in Deutschland und Mitteleuropa

Stand: 16. November 2025

Die Langfristprognose für den Winter 2025/2026 basiert auf aktuellen Modellberechnungen führender meteorologischer Zentren. Im Vergleich zu früheren Einschätzungen haben sich einige Parameter verschoben, die eine differenziertere Betrachtung der kommenden Monate erfordern.

Hier zum Vergleich die frühere „Langfristprognose Winter 2025/2026: Was erwartet Deutschland und Mitteleuropa?“ vom 15.Oktober 2025.

Vorab: Grundsätzlich die Informationen, dass Langfrist-Wetterprognosen sind nicht vergleichbar mit Kurzfristprognosen, bei denen oft eine zeitliche und räumliche Zuordnung von Wetterabläufen gegeben ist. Bei langfristigen Wetterprognosen sucht man nach Signalen, in welche Richtung Temperatur und Niederschlag gehen könnten. Selbst bei klaren Signalen, ist die Eintreffwahrscheinlichkeit jedoch weit von 0% oder 100% entfernt. Mehr unter Langfristprognosen.

Meteorologische Ausgangslage

Die wichtigsten Einflussfaktoren für den bevorstehenden Winter lassen sich wie folgt zusammenfassen:

La Niña: Die Abkühlung des äquatorialen Pazifiks ist offiziell bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit für das Fortbestehen liegt bei 71% bis Dezember 2025, sinkt auf 54% bis Februar 2026 und geht mit 61% Wahrscheinlichkeit im März in neutrale Bedingungen über. Für Europa bedeutet dies tendenziell variablere Wettermuster mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für kältere Witterungsabschnitte.

Polarwirbel: Die Vorhersage-Modelle zeigen instabile Signale mit einer 60-75%igen Wahrscheinlichkeit für Störungen des Polarwirbel (Sudden Stratospheric Warming). Solche Ereignisse können arktische Luftmassen nach Süden lenken und zu markanten Kälteperioden führen.

Nordatlantische Oszillation (NAO): Für Dezember deuten die Berechnungen auf eine positive Phase hin, was atlantische Tiefdruckgebiete mit milder, feuchter Luft begünstigt. Ab Januar könnte die NAO in eine negative oder neutrale Phase übergehen.

Quasi-Biennial-Oszillation (QBO): Die negative Phase verstärkt statistisch die Wahrscheinlichkeit für kältere Wetterlagen in Mitteleuropa.

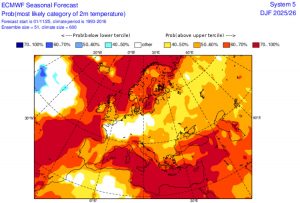

Bereits in den letzten Monaten seit August 2025 deutete die ECMWF-Jahreszeitenprognose an, dass der Winter 2025/2026 nicht zwingend erneut ein sehr milder werden muss. Zwar zeigten die Berechnungen eine Tendenz zu eher übernormalen Temperaturwerten, allerdings eher verhalten und stets mit Gebieten ohne eine nennenswerte Temperaturabweichung vom langjährigen Durchschnittswert.

Monatliche Betrachtung

Dezember 2025

Der Monatsbeginn wird voraussichtlich von atlantischen Tiefdruckgebieten geprägt. Die positive NAO begünstigt eine westliche Strömung mit überdurchschnittlichen Niederschlägen und Temperaturen im Bereich der langjährigen Mittelwerte oder leicht darüber.

Temperaturerwartung: 1-3°C über dem klimatologischen Mittel in den Tieflagen Niederschlag: 110-130% des Normalwerts, vor allem in West- und Nordwestdeutschland

In den Mittelgebirgen ab 600-800 Metern und in den Alpen ab 1000-1200 Metern ist mit wechselnden Verhältnissen zu rechnen – Regen und Schnee im Wechsel. Für das Flachland bleibt Schnee zunächst unwahrscheinlich (Wahrscheinlichkeit unter 20%).

Zur Monatsmitte könnte sich das Muster ändern: Erste Kaltluftvorstöße aus nordöstlichen Richtungen sind möglich, wenn sich über Skandinavien ein Hochdruckgebiet etabliert. Die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel zu kühleren Bedingungen in der zweiten Monatshälfte liegt bei etwa 40-45%.

Die Prognose bis Anfang Dezember 2025 deutet auf einen abwechslungsreichen Witterungsabschnitt hin, vermutlich werden Winterdienste trotz der zeitweise milden Witterung bereits seit der zweiten Novemberhälfte 2025 einige Arbeit haben, nicht zuletzt auch wegen Gefrieren von Nässe in den Nächten.

Ergänzung: Die Vier-Wochenprognose des ECMWF zeigt nach einem eher milden Dezemberstart in der zweiten und dritten Dezemberdekade im Wochenmittel keine signifikanten Abweichungen von langjährigen Durchschnitt. Am ehesten besteht eine Neigung zu eher unternormalen Temperaturwerten. Das lässt Spielraum für kältere winterliche Witterungsabschnitte ab Mitte Dezember 2025, zumal diese Simulation nun schon seit einigen Tagen stabil ist.

Januar 2026

Der Januar zeigt in den Modellen das höchste Potenzial für winterliche Verhältnisse. Die Wahrscheinlichkeit für eine Störung des Polarwirbels ist am größten, was kontinentale Kaltluft nach Mitteleuropa führen könnte.

Temperaturerwartung: 0,5-1,5°C unter dem Durchschnitt Niederschlag: 90-110% des Normalwerts, mit höherem Schneeanteil

Die räumliche Verteilung dürfte deutliche Unterschiede aufweisen: Während der Osten und Südosten Deutschlands sowie Österreich/Tschechien/Polen von länger anhaltenden Frostperioden betroffen sein könnten, bleibt der Nordwesten durch atlantischen Einfluss milder. In den Alpen und Mittelgebirgen ist mit überdurchschnittlichen Schneemengen zu rechnen (Wahrscheinlichkeit 60-65%).

Für das Flachland liegt die Wahrscheinlichkeit für mehrtägige Schneelagen bei 35-40%, konzentriert auf den Osten und Süden. Kurzzeitige Kälteeinbrüche mit Nachtfrösten von -10°C und weniger sind im Osten durchaus nicht unwahrscheinlich.

Februar 2026

Der Februar präsentiert sich in den Berechnungen als Übergangsmonat mit hoher Variabilität. Die abklingende La Niña reduziert die Intensität möglicher Kältewellen, dennoch bleiben wiederholte Kaltlufteinbrüche wahrscheinlich.

Temperaturerwartung: Um den Durchschnitt, mit Schwankungsbreite von -2 bis +2°C Niederschlag: 100-120% des Normalwerts

Die Wahrscheinlichkeit für eine negative NAO-Phase steigt auf 45-50%, was blockierende Wetterlagen über Nordeuropa begünstigen würde. In diesem Szenario könnten sich über mehrere Tage stabile Hochdruckgebiete über Skandinavien halten und kalte Ostwinde nach Mitteleuropa lenken.

Milde Westwetterlagen werden sich mit kälteren Phasen abwechseln. Die Schneefallgrenze dürfte häufig zwischen 400 und 800 Metern schwanken. In den Alpen bleiben die Bedingungen für Wintersport günstig (Wahrscheinlichkeit über 70%).

März 2026

Mit dem meteorologischen Frühlingsanfang verstärkt sich der Einfluss der zunehmenden Sonneneinstrahlung. Die Modelle zeigen einen Übergang zu neutralen ENSO-Bedingungen (61% Wahrscheinlichkeit).

Temperaturerwartung: 0,5-1°C über dem Durchschnitt Niederschlag: 95-115% des Normalwerts

Trotz der generellen Erwärmungstendenz sind Kaltluftrückfälle aus nordöstlichen Richtungen typisch für diesen Monat. Die Wahrscheinlichkeit für spätwinterliche Episoden mit Schnee bis in mittlere Lagen liegt bei 30-35%, vor allem in der ersten Monatshälfte.

Die Alpenregion profitiert von der Höhenlage: Oberhalb von 1500 Metern bleiben winterliche Verhältnisse bis in den April wahrscheinlich. Im Flachland dominieren zunehmend milde Tage, unterbrochen von einzelnen kälteren Abschnitten.

Gesamteinschätzung mit Wahrscheinlichkeiten

Die Ensemble-Berechnungen von ECMWF und NOAA CFSv2 ergeben folgendes Gesamtbild:

Temperatur (Winter gesamt):

- 60% Wahrscheinlichkeit: neutral bis leicht überdurchschnittlich (+0,5 bis +1°C)

- 30% Wahrscheinlichkeit: unterdurchschnittlich (-0,5 bis -1°C)

- 10% Wahrscheinlichkeit: deutlich überdurchschnittlich (>+1,5°C)

Niederschlag:

- 50% Wahrscheinlichkeit: überdurchschnittlich (110-120%), vor allem als Regen in Tieflagen

- 50% Wahrscheinlichkeit: im Bereich der Norm bis leicht darunter

Schneemengen (bezogen auf Gesamtwinter):

- Alpen über 1000m: 110-130% der Norm (Wahrscheinlichkeit 65%)

- Mittelgebirge 500-800m: 90-110% der Norm (Wahrscheinlichkeit 55%)

- Flachland: unterdurchschnittlich (Wahrscheinlichkeit 60%)

Besondere Ereignisse:

- Polarwirbel-Störung (SSW): 60-75% Wahrscheinlichkeit

- Mehrtägige Kälteperiode (5+ Tage unter 0°C im Flachland): 40-45%

- Atlantische Sturmtiefs mit Starkwind: 55-60%

Grundsätzlich ist im Vergleich zu den letzten Wintern die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Winter 2025/2026 auch wieder als ein zeitweise kalter Winter wahrgenommen wird, auch wenn es voraussichtlich kein „Jahrhundertwinter“ wird.

Regionale Unterschiede

Die Prognose zeigt deutliche regionale Unterschiede: Der Nordwesten Deutschlands bleibt stärker atlantisch geprägt mit milderen Temperaturwerten und höheren Niederschlagsmengen. Der Osten und Südosten hat die höchste Wahrscheinlichkeit für längere Frostphasen. Die Alpenregion profitiert von überdurchschnittlichen Schneemengen, während die nordwestdeutschen Tieflagen eher niederschlagsreich aber mild bleiben.

Unsicherheitsfaktoren

Die Vorhersagbarkeit sinkt mit zunehmendem Zeithorizont. Während Dezember-Prognosen eine Genauigkeit von etwa 60-65% aufweisen, reduziert sich diese für März auf 40-45%. Entscheidend für den tatsächlichen Verlauf werden das genaue Timing möglicher Polarwirbel-Störungen sowie die Entwicklung der NAO-Phasenlage sein.

Diese Prognose sollte als Orientierung verstanden werden. Aktualisierte Berechnungen der Wetterdienste (DWD, ECMWF, NOAA) liefern mit abnehmendem Zeitabstand präzisere Informationen.

Hier die aktualisierte Langfristprognose für den Winter 2026 in Deutschland vom 07.01.2026

Weitere Links:

Auf der Seite Langfristprognosen berichte ich über den aktuellen Status der 4-Wochen-Prognosen des ECMWF.

Lars Hattwig

In den letzten Tagen ist die Vier-Wochen-Prognose des ECMWF vom Wochenmittel um den langjährigen Durchschnitt bis Ende Dezember 2025 zu tendenziell etwas übernormalen Temperaturwerten gewechselt.

Mit anderen Worten: Die Prognosen für Dezember 2025 sind etwas milder als zum Zeitpunkt der Artikelerstellung geworden.

Lars Hattwig

Die aktuelle Vier-Wochen-Prognose des ECMWF deutet einen winterlich kalten Jahreswechsel 2025/2026 an. Mehr dazu auf https://lars-hattwig.de/langfristprognosen/ inklusive den 10 und 15-Tages-Prognosen der Ensembles von GFS und ECMWF.

Lars Hattwig

Hier die aktualisierte Langfristprognose für Winter Deutschland 2026 vom 07.01.2026: https://schneedecke.de/kalter-winter-2026-in-deutschland/