Schnee und Eis: Ein faszinierendes Zusammenspiel von Natur und Klima

Schnee und Eis sind nicht nur beeindruckende Naturphänomene, sondern auch zentrale Elemente des globalen Klimasystems. Sie beeinflussen das Wetter, die Ökosysteme und die Lebensweise von Menschen auf der ganzen Welt. Diese Seite beleuchtet die Rolle von Schnee und Eis in der Arktis, der Antarktis, den Mittelgebirgen, sowie ihre Bedeutung im Kontext des Klimawandels und der Klimahistorie, einschließlich der faszinierenden Epoche der Schneeball-Erde.

Hier ein kurzes Intro über die Seite schneedecke.de

Grundlagen und Eigenschaften

Schnee entsteht, wenn Wasserdampf in der Atmosphäre bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu Eiskristallen kondensiert und in Form von Flocken zur Erde fällt. Die einzigartige Struktur jeder Schneeflocke ist das Ergebnis komplexer physikalischer Prozesse, bei denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine Schlüsselrolle spielen. Eis hingegen bildet sich durch das Gefrieren von Wasser oder die Kompression von Schnee über lange Zeiträume, wie es in Gletschern und Eisschilden vorkommt. Beide, Schnee und Eis, haben eine hohe Albedo, das heißt, sie reflektieren einen Großteil des Sonnenlichts und tragen so zur Kühlung der Erde bei.

Die Arktis: Ein Eisreich mit starken Jahresschwankungen

Die Arktis, die Region rund um den Nordpol, ist von Meereis, Gletschern und Permafrost geprägt. Das Meereis, das auf dem Arktischen Ozean schwimmt, schrumpft in den Sommermonaten und wächst im Winter wieder. Doch aufgrund der Modernen Erwärmung – oft einfach als der Klimawandel bezeichnet – nimmt die Fläche und Dicke des Meereises seit einigen Jahrzehnten dramatisch ab. Satellitendaten zeigen, dass die minimale Ausdehnung des Meereises im September seit den 1980er Jahren um 30 bis 40 % zurückgegangen ist. Dies hat weitreichende Folgen: Die geringere Albedo führt zu einer stärkeren Erwärmung, da das dunkle Meerwasser mehr Sonnenstrahlung absorbiert. Zudem gefährdet der Verlust von Meereis die Lebensräume von Eisbären, Robben und anderen arktischen Arten. Auch indigene Gemeinschaften, die auf das Eis für Jagd und Transport angewiesen sind, stehen vor Herausforderungen.

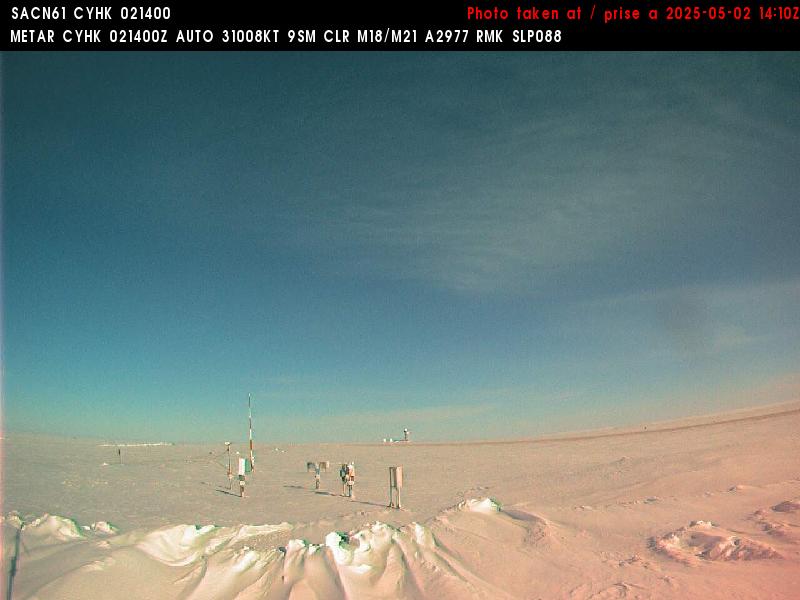

Gjoa Haven (Kanadische Arktis)

Die Antarktis: Der gefrorene Kontinent

Die Antarktis, der südlichste Kontinent der Erde, ist fast vollständig von einem massiven Eisschild bedeckt, der bis zu 4 Kilometer dick ist und etwa 60 % des weltweiten Süßwassers speichert. Im Gegensatz zur Arktis, wo das Meereis auf dem Ozean schwimmt, besteht das antarktische Eis größtenteils aus Landgletschern. Die Antarktis ist weniger stark vom Klimawandel betroffen als die Arktis, doch auch hier gibt es besorgniserregende Trends. Besonders im Westen der Antarktis, etwa im Bereich des Pine-Island-Gletschers, schmelzen Gletscher aufgrund wärmerer Meeresströmungen schneller. Dies könnte den Meeresspiegel in den kommenden Jahrhunderten erheblich ansteigen lassen. Interessanterweise nimmt das Meereis in einigen Teilen der Antarktis sogar zu, was auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Windmustern und Ozeanzirkulation zurückzuführen ist.

Mittelgebirge: Winterlandschaften im Wandel

Mittelgebirge wie der Schwarzwald, der bayerische Böhmerwald oder das Erzgebirge sowie die Alpen sind für ihre schneereichen Winter bekannt, die sowohl für den Tourismus als auch für die Wasserversorgung von Bedeutung sind. Schnee in diesen Regionen speichert Wasser, das im Frühjahr durch das Schmelzen in Flüsse und Grundwasser gelangt. Doch der Klimawandel verändert diese Dynamik. In vielen Mittelgebirgen nimmt die Schneemenge ab, und die Schneegrenze steigt. Dies bedroht nicht nur den Wintertourismus, sondern auch die Wasserversorgung, da weniger Schnee weniger Schmelzwasser bedeutet. Zudem erhöht die schwindende Schneedecke in den Alpen die Gefahr von Lawinen, da die Schneedecke instabiler wird. Davon unberührt bleibt eine fantastische Aussicht im Wechsel mit intensiven Wettererscheinungen wie Sturm, Nebel und Schnee, live zu beobachten auf Berg-Webcams.

Winterdienste werden trotz der globalen Erwärmung weiter gebraucht

Neben den Schönheiten und der Faszination von winterlichen Landschaften, bringen sie im Alltag Herausforderungen. Schnee und Eis können erhebliche Risiken für die Sicherheit und Mobilität darstellen. Hier kommen professionelle Winterdienste ins Spiel – sie sorgen dafür, dass Straßen, Gehwege und Grundstücke in den kalten Monaten sicher bleiben.

Während eine Änderung des Klimas globale Wettermuster verändert, entwickelt sich auch die Zukunft der Winterdienste weiter. Obwohl die globale Erwärmung mildere Winter andeutet, sorgen regionale Unterschiede und besondere Wetterereignisse dafür, dass Winterdienste unverzichtbar bleiben. Auf der Seite Winterdienst ein Blick auf die Trends und Faktoren, die die Zukunft der Branche prägen.

Klimahistorie: Die Schneeball-Erde

Ein Blick in die Erdgeschichte zeigt, wie eng Schnee und Eis mit dem Klima verknüpft sind. Eines der beeindruckendsten Kapitel der Klimahistorie ist die sogenannte Schneeball-Erde, die vor etwa 720 bis 635 Millionen Jahren stattfand. Während dieser Epoche war die Erde vermutlich fast vollständig mit Eis bedeckt, selbst in tropischen Regionen. Diese extreme Vereisung wird auf eine Kombination aus geologischen und atmosphärischen Faktoren zurückgeführt, darunter ein Rückgang des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre durch verstärkte Verwitterung von Silikatgesteinen. Der Albedo-Effekt verstärkte die Abkühlung: Je mehr Eis sich bildete, desto mehr Sonnenlicht wurde reflektiert, was die Erde weiter abkühlte.

Die Schneeball-Erde endete wahrscheinlich durch vulkanische Aktivitäten, die große Mengen an Treibhausgasen freisetzten und die Erde allmählich erwärmten. Diese Epoche ist nicht nur ein Beweis für die extremen Schwankungen des Erdklimas, sondern auch ein Hinweis darauf, wie eng Schnee, Eis und atmosphärische Prozesse miteinander verbunden sind. Interessanterweise wird angenommen, dass die extremen Bedingungen der Schneeball-Erde die Evolution komplexer mehrzelliger Organismen begünstigt haben könnten, da die Rückkehr zu wärmeren Bedingungen neue ökologische Nischen schuf.

Schnee und Eis sind weit mehr als nur winterliche Naturphänomene – sie sind essenzielle Bestandteile des globalen Klimasystems. In der Arktis und Antarktis regulieren sie die globale Temperatur und den Meeresspiegel, in den Mittelgebirgen sichern sie die Wasserversorgung und prägen die Kultur. Die moderne Erwärmung nach der Kleinen Eiszeit bedroht diese empfindlichen Systeme und zwingt uns, über nachhaltige Lösungen nachzudenken. Die Klimahistorie, insbesondere die Schneeball-Erde, zeigt, wie dynamisch und komplex das Zusammenspiel von Schnee, Eis und Klima ist.

Diese Seite befindet sich im Aufbau. Schau bis dahin auch gerne auf die Alternativseite Schnee und Eis bei Lars Hattwig.

- Wetter Deutschland

- Langfristprognosen

- Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre

- Klimaverhältnisse auf den höchsten Mittelgebirgsgipfeln Mitteleuropas

- Die Kältepole der Nordhalbkugel: Kanadische Arktis und Sibirien

- Die Natur der Hudson-Bay und umliegender Regionen

- Die Laptew-See: Die Eisfabrik der Arktis

- Die Antarktis: Ein Kontinent aus Eis und Geheimnissen

- Schneehöhen

- Klimahistorie der Erde

- Klima und Klimawandel

Wer schreibt hier?

Hallo, ich bin Lars Hattwig und seit meiner Kindheit faszinieren mich Schnee und Eis. Auch heutzutage genieße ich im Winter weiterhin Schneelandschaften und Natur wie hier im Thüringer Wald auf dem Schneekopf. Falls dies gerade nicht möglich ist, schau ich regelmäßig nach extrem tiefen Temperaturwerten oder starken Schneefallen, denen man heutzutage ja selbst aus der Ferne beiwohnen kann.

Es ist in den letzten Jahren auch in Mitteleuropa tatsächlich wärmer geworden. Dies äußert sich durch weniger Schnee im Winter und einer höheren Neigung zu Hitzewellen im Sommer. Bereits in meiner Diplomarbeit über die Häufigkeit von Luftmassen in Europa in den 1980-er und 1990-iger Jahren hatte ich nachgewiesen, dass kältere Luftmassen in den 90-iger Jahren seltener nach Europa vordrangen.

In der Arktis ist die Ausdehnung der Eisflächen praktisch zu allen Jahreszeiten geringer als noch vor drei bis vier Jahrzehnten. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Frontalzone und dem darüber liegenden Polarjet haben, die insgesamt weiter nach Norden verschoben und besonders im Sommer schwächer als in früheren Jahrzehnten ist.

Was aus meiner Sicht jedoch offen bleibt, ist der Anteil des Menschen an der Erwärmung. Wir werden – außer Theorien und Korrelationen – wohl auch nie einen echten Beweis dafür sehen. Denn dazu müsste man die Zeit zurückdrehen und die letzten 200 bis 300 Jahre ohne Menschen ablaufen lassen, was natürlich nicht möglich ist. Fakt ist aber, dass wir uns noch immer in einer Erwärmungsphase nach der Kleinen Eiszeit (Moderne Erwärmung) befinden.

Zu den Themen Klimawandel, historische Besonderheiten, aber auch aktuelle Ereignisse, die mit der Arktis, Antarktis oder Kälte zu tun haben, veröffentliche ich regelmäßig Blog-Artikel zu Schnee und Eis. Hab viel Spaß mit den Inhalten auf schneedecke.de und eventuelle Fragen kannst du weiter unten der Lars-KI stellen.

In den außergewöhnlichen und extremen Wetterereignissen in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre gehe ich ausführlicher auf historische Vereisung von Gewässern wie Wannsee, Rhein, Elbe und Ostsee ein.

Ein heftiger Schneesturm in den Karpaten. Dieses Heulen des Windes ist die perfekte Hintergrundmusik zum Schlafen, Entspannen, Meditieren und Lernen. Viel Spaß dabei 🙂